|

|

Il carsismo

testo scaricato da svariati siti sulla rete

|

Il termine carsismo deriva da Carso, una

regione geografica situata al confine tra Italia ed Ex Jugoslavia.

Da diverso tempo la parola carso, in tedesco si dice karst

termine che è diventato di uso internazionale, sta ad indicare un

particolare paesaggio dove affiorano rocce di composizione calcarea

o gessosa, costituite cioè da elementi molto solubili dall'acqua

(come le anidriti, le dolomie le arenarie calcaree ecc..).

In questo ambiente abbiamo una scarsa vegetazione, estesi

affioramenti di roccia, e un drenaggio superficiale (cioè uno

scorrimento superficiale dell'acqua) assente o poco sviluppato e la

presenza di numerose depressioni e cavità sotterranee (grotte).

|

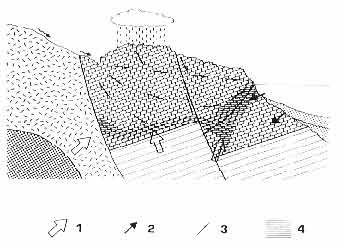

Sopra un sistema carsico ideale: 1) risalita

di acque ricche in CO2,

2)acque marine, 3) acque meteoriche, 4) zone dove si mescolano le

acque.

|

|

Questo fenomeno che potenzialmente interessa

tutte le rocce si manifesta quasi esclusivamente sulle rocce a

solubilità maggiore ovvero le rocce carbonatiche (Calcari e

Dolomie) e quelle evaporitiche (Gessi e Salgemma), ma considerando

che queste sono circa il 15% delle terre emerse il fenomeno del

carsismo è ben diffuso sul pianeta. La maggior parte dei fenomeni

carsici conosciuti, sia di superficie che di sottosuolo è dovuta

all'azione delle acque di origine meteorica (la pioggia), ma

importanti sono anche quei fenomeni legati alla presenza di acque di

mare in prossimità della linea di costa, oppure là dove si ha la

risalita di acque profonde che vengono in contatto con acque di

origine meteorica in corrispondenza di importanti faglie. Il

carsismo da acque meteoriche è quello definito "classico"

in quanto è quello che più facilmente si manifesta sulla

superficie terrestre. In figura sotto una dolina a forma di

pozzo. Accanto una tipica struttura di scoglimento.

|

|

Un'altra

caratteristica importante che favorisce questo fenomeno è lo stato

di fratturazione della roccia in questione; maggiori sono le

fratture maggiore sarà il volume di roccia interessato. Un'altra

caratteristica importante che favorisce questo fenomeno è lo stato

di fratturazione della roccia in questione; maggiori sono le

fratture maggiore sarà il volume di roccia interessato.

Come abbiamo detto le rocce che maggiormente sono interessate da

questo fenomeno sono le rocce carbonatiche che sono costituite

principalmente da calcite e dolomite. Per entrambe la solubilità in

acqua pura e a temperatura ambiente (poiché la temperatura

influenza la solubilità) è molto bassa, dell'ordine di 10-20 mg/l,

ma questa aumenta notevolmente quando nell'acqua vi sono sciolte

altre sostanze, in particolare acidi. L'acido più comunemente

disciolto è quello carbonico proveniente dalla CO2

di origine atmosferica o biologica più acqua secondo la reazione:

(CO2) + (H2O)

= (HCO3-) + (H+)

|

Il processo di scoglimento della calcite

e dolomite in acqua con CO2

(che prende il nome di corrosione) è il seguente:

CALCITE CaCO3

+ CO2 + H2O

= (Ca2+) + (2HCO3-)

DOLOMITE CaMg(CO3)2

+ 2CO2 +

2H2O =

(Ca2+) + (Mg2+) + (4HCO3

2-)

In presenza di CO2

la solubilità della calcite è di circa 100 mg/l (alla

temperatura di 25° ed una pressione parziale di CO2

di 10-3 bar), di poco inferiore è la solubilità della

dolomite che è di 90 mg/l, alle stesse condizioni. Quello

che li differenzia è la velocità con cui questo processo

ha luogo che è nettamente inferiore per la dolomite.

Senza entrare nei dettagli si può dire che la solubilità

delle rocce carbonatiche è tanto maggiore quanta più CO2

è presente nelle acque circolanti. L'acqua piovana ha in

genere tenori di CO2

piuttosto bassi intorno a 2.3X10exp-4; nei suoli invece, a

causa delle attività biologiche, si riscontrano tenori di

CO2

piuttosto elevati (fino al 10%) e le acque attraversandoli,

possono arricchirsi sino a livelli di qualche punto

percentuale (una concentrazione così alta permette di

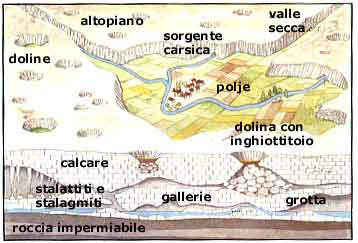

scogliere mezzo grammo di calcare per litro). Accanto uno

schema con le maggiori strutture carsiche.

|

|

Se possiamo trascurare la temperatura

nella solubilità di calcite e dolomite, non possiamo fare

altrettanto per la solubilità della CO2

nell'acqua; questa infatti diminuisce notevolmente con

l'aumentare della temperatura e questo fa sì che le acque

fredde siano di fatto più aggressive nei confronti del

calcare rispetto a quelle calde, anche se la minor velocità

con cui questa reazione avviene attenua in parte questo

effetto. Nella pratica le acque di provenienza meteorica,

arricchite di CO2,

hanno poteri corrosivi non molto diversi sia in climi freddi

che in climi caldi, tanto che il contenuto in carbonati

(quello discolto e trasportato dalle acque in soluzione)

delle sorgenti carsiche è sostanzialmente analogo sia

all'equatore che alle alte latitudini. Il maggior sviluppo

dei fenomeni carsici che si riscontra nei paesi tropicali è

dunque dovuto alla maggiore quantità di precipitazioni, non

tanto al maggior potere corrosivo delle acque.

Oltre all'acido carbonico, le acque che danno origine al

carsismo contengono spesso altri acidi in soluzione che

possono essere di origine organica, oppure da emanazioni

vulcaniche (come l'acido solfidrico H2S),

ma il principale rimane quello carbonico.

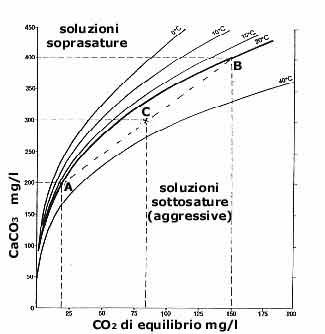

Accanto il grafico di saturazione del carbonato di calcio

a diverse temperature; notare che il punto C sta al di sotto

della curva di saturazione. Sotto la precipitazione del

carbonato di calcio di una stalattite.

|

|

|

All'origine quindi dei fenomeni carsici

vi è la circolazione dell'acqua nel sottosuolo. Uno dei

maggiori problemi che in passato assillava i ricercatori,

che studiavano la chimica dei processi carsici, era quello

di spiegare l'esistenza di condotti carsici a grande

profondità anche molto lontano dalle zone di ingresso delle

acque circolanti.

Il processo di scoglimento del calcare in acqua è infatti

piuttosto rapido e quindi l'acqua dovrebbe raggiungere la

saturazione dopo pochi metri di percorso sotterraneo

soprattutto per le acque che si muovono, con moto

lentissimo, nelle fessure dalle dimensioni

sub-millimetriche, durante le prime fasi di sviluppo dei

fenomeni carsici sotterranei. A dare una risposta a questo

interrogativo è stato Boegli che nel 1963 propose il

meccanismo della "corrosione per miscelazione".

Il processo è molto semplice: due acque, contenenti quantità

diverse di calcare in soluzione, quando si mescolano tra

loro acquistano una percentuale in calcare sempre minore

della soglia di precipitazione. Comunque questa non è la

sola spiegazione per questi fenomeni che talvolta sono di

dimensioni enormi; ve ne sono altre come il fatto che la

presenza di altre specie chimiche nell'acqua aumenti la

solubilità del carbonato di calcio (per un aumento di forza

ionica). È ormai opinione comune comunque che le situazioni

in cui si ha il massimo sviluppo di forme carsiche siano

quelle in cui vengano in contatto acque con un diverso

chimismo (cioè degli elementi chimici che sono sciolti in

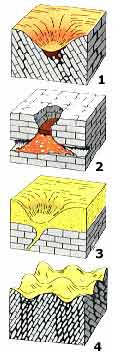

esse). Nello schema accanto i quattro tipi principali di

dolina: 1 di soluzione, 2 di crollo, 3 di subsidenza, e 4

cockpit.

|

|

|

Gli effetti più vistosi dei processi

carsici si hanno sull'aspetto superficiale del terreno, nel

quale, in zone ben "carsificabili", si ha una

infiltrazione di acqua nel terreno pari al 50% di quella

piovuta, e in certe situazioni si arriva al 90%. Tutto

questo fa si che l'acqua non scorra sulla superficie (ruscellamento

superficiale) e quindi il risultato è che il principale

agente modellatore del paesaggio terrestre (l'erosione ad

opera dell'acqua) sia fortemente ridotto. Questo spiega la

presenza di forme che raccolgono l'acqua che possono essere

di dimensioni molto variabili: da qualche centimetro al

metro, chiamati karren o campi carreggiati.

Poi vi sono altre forme che convogliano l'acqua nel

sottosuolo, solitamente di dimensioni maggiori come gli inghiottitoi

o le doline (cavità di forma circolare con uno o più

punti di assorbimento idrico); queste cavità possono

assumere varie forme da quella a pozzo, a imbuto, a scodella

e altre. Possiamo avere i polje che sono dei bacini

chiusi di dimensioni chilometriche con versanti ripidi e

fondo appiattito ad opera del carsismo;le valli cieche

in cui vi è un corso d'acqua che poi improvvisamente viene

inghiottito da una cavità e si perde nel sottosuolo. Nella

foto accanto delle tipiche concrezioni carbonatiche (Grotta

di Castellana). Sotto uno schema dello sviluppo di una

caverna tipica.

|

|

|

|

Un'altra forma molto comune è la gola

carsica: una profonda incisione con fianchi ripidi,

dovuta al fatto che l'azione erosiva viene compiuta

principalmente sul fondo.

Nel sottosuolo invece si formano una serie di cunicoli,

grotte, gallerie (a volte di notevoli

dimensioni, ne è stata misurata una galleria di 32 metri di

diametro), e pozzi che in parte si uniscono a formare

una ragnatela tridimensionale, ma in genere si allargano di

più quelle che seguono la massima pendenza del versante in

cui il movimento, la velocità e la quantità di acqua che

vi transita è maggiore. Questi sistemi carsici sotterranei

possono raggiungere uno sviluppo di centinaia di chilometri,

come il complesso della Mammoth Cave negli Stati Uniti che

supera i 250 Km, tra gli abissi più profondi vi è quello

di Pierre St. Martin, nei Pirenei francesi profondo 1230

metri, tra le grotte vi è quella nelle "grotte di

Carlsbad", Stati Uniti, che misura 400 m X 230 m X 200

m, la "grotta Gigante, nelle vicinanze di Trieste, è

lunga 200 m, larga 130 metri e alta 136 metri.

All'interno di questi sistemi, in cavità non più attive,

può accadere che vi siano occasionali punti in cui il

calcare invece di essere sciolto si deposita dando vita a

fenomeni come le stalagmiti e stalattiti nelle grotte. Nella

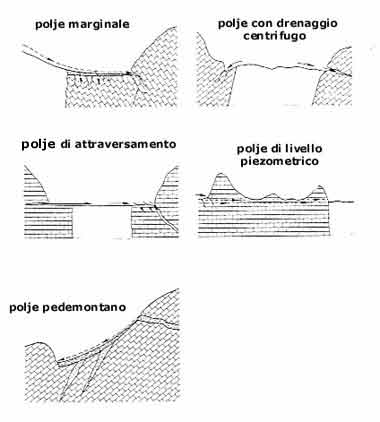

cartina accanto le località carsiche e i terreni a questo

favorevoli. Nello schema sotto le tipologie di genesi dei

polje.

|

|

In genere in un massiccio carsico si

possono riconoscere tre zone, dall'alto verso il basso, con

caratteristiche diverse per quanto riguarda la circolazione

delle acque e le forme ed i processi carsici che avvengono.

La zona superiore è detta zona vadosa o di percolazione;

le cavità presenti sono percorse dall'acqua solo

occasionalmente, a seguito delle precipitazioni, e il flusso

dell'acqua è prevalentemente verticale. La zona inferiore

è chiamata zona freatica e tutte le cavità sono

costantemente sature di acqua, il cui flusso è

prevalentemente orizzontale; nelle condotte e nelle gallerie

l'acqua si muove in pressione e quindi può anche risalire

verso livelli più superficiali. La zona intermedia,

chiamata zona di transizione , è di fluttuazione,

cioè a seconda della quantità di acqua puo essere in

condizioni freatiche o vadose. Normalmente un sistema

carsico ha uno o più punti di emergenza concentrati in una

stessa zona e a quote simili. La quota della inferiore delle

sorgenti determina il livello di base idrologico. Al

contrario di quanto ci si possa aspettare l'acqua che sgorga

da una sorgente carsica in genere è povera di sali a causa

dell'alta velocità con cui questa viaggia nel sottosuolo e

quindi non ha il tempo sufficiente per portare in soluzione

molti sali; ma il passaggio di enormi quantità di acqua può

creare paesaggi incredibili.

|

|

|

|

Home

| Galleria delle immagini

| Help | Stampa

|